JOURNAL

- HOME

- JOURNAL

- INFORMATION

- 袖付後編 | 型紙のお話し【 屋根談 radio #54 】

2025.05.04袖付後編 | 型紙のお話し【 屋根談 radio #54 】

GWいかがお過ごしですか。

東京は多少の雨もありますが、今のところ過ごしやすい日が続いて何よりです。

新年度の息抜きには丁度良い連休ですね。

そして同じく4月からスタートしました、屋根談radioシーズン2はいかがでしたでしょうか?

シーズン1の後半から、お客様や業界の方より反響が少しづつ増えまして、ポジティブなお声に私も靴職人のWhen小林さんもとても励みなっています。

どんな職業・職域においても、その領域ならではの “経験・葛藤・喜び” があると思うのですが、このような切り口で職人や製造業の本音をお届けできるよう、これからも笑いを交えて面白く可笑しく、そして楽しみながら配信に努めてまいります。

さて今週、4月28日(月)配信の S2 #53 では、テーラードジャケットの袖付けについて深掘りをお届けしました。

明日、5月5日(月)配信 #54 は、袖付けの後半回です。

型紙の理解が必要な内容でもありますので、屋根談radioと連動して、本ブログでは型紙の画像を交えて詳しくご紹介いたします。

前回のブログからご覧頂けますと、更に解像度が上がり、屋根談radioをお楽しみ頂けると思いますのでぜひ。

袖付を解説するのに、避けて通れないのが「地の目のコントロール」です。

織物である生地には、縦糸と横糸の碁盤の目があり、これが地の目。

着用した際に縦糸は重力に従い直下に落ち、横糸は水平を保つ。こうして地の目が整っていないと、綺麗な袖付にも美しいシルエットにもなりません。

#53 #54 は袖付についてのお話しですので、言わばアームホール(AH)の話しでもあり、前回のブログでは、ジャケットボディが3面(前身頃 + 細腹 + 後身頃)で構成されていることをご紹介しました。

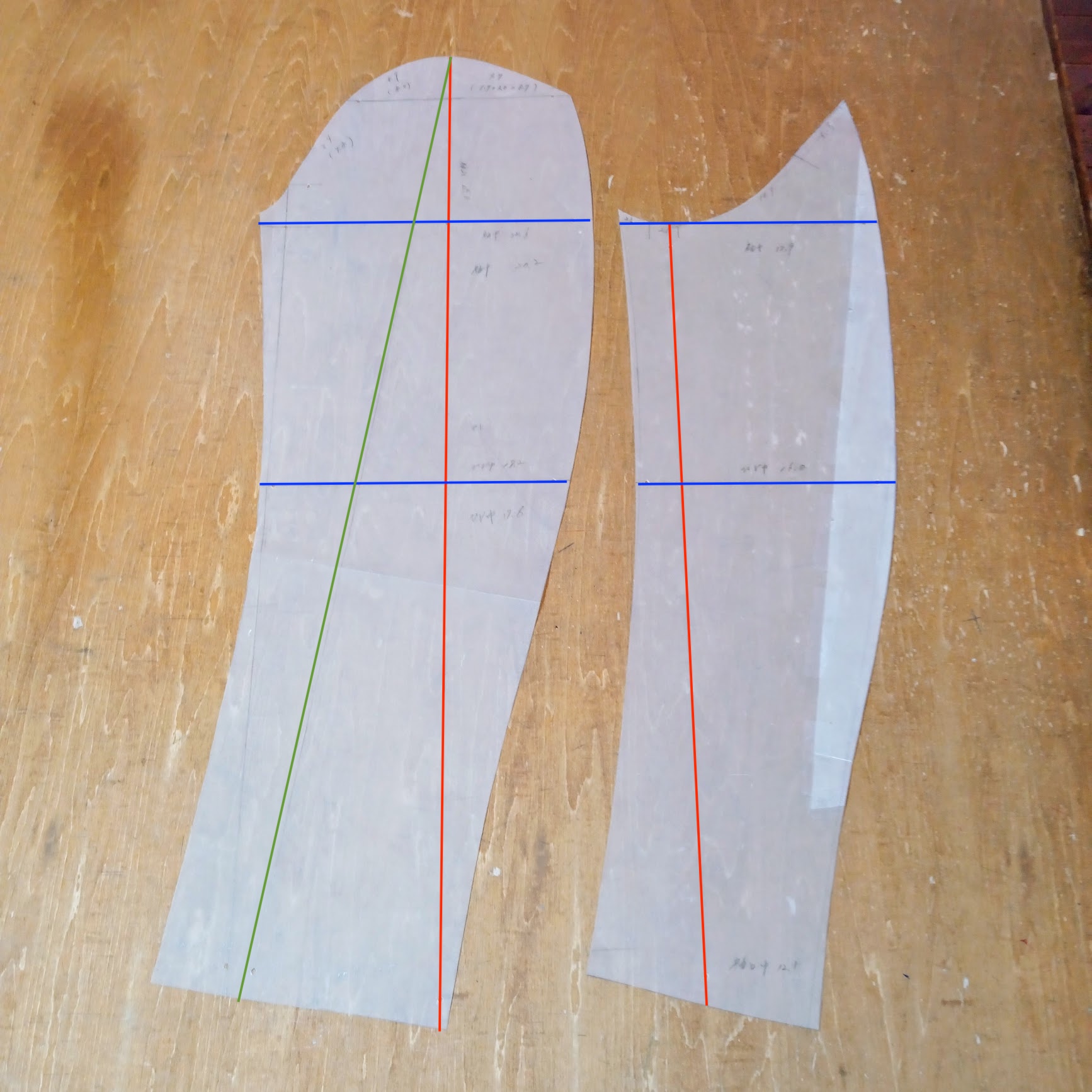

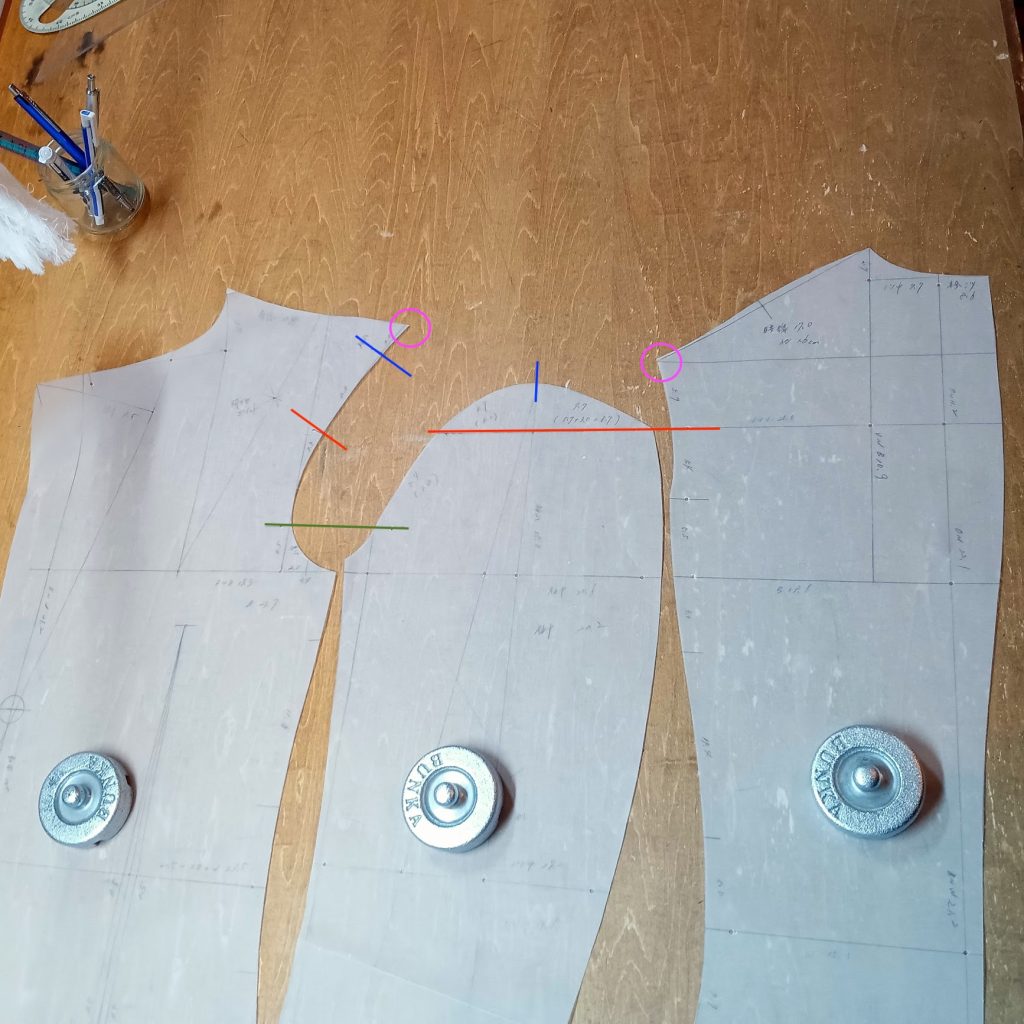

今回は2面で構成される、袖の型紙についてです。

赤)縦の地の目に反して、緑)袖の振りは別であるのが見てとれると思います。

ストライプや格子柄のスーツをお持ちの方は、ご覧頂けると地の目が理解しやすいと思います。

袖の振りにおいても、体型ごとに個性が出るポイントでして、ここだけを論点に考察・研究してみると、とても面白い領域です。一般的なMTM(パターン・イージーオーダー)では、見落とされがちな補正項目だとも感じます。

そして横に走る青い線が、横の地の目線であり、袖幅・肘幅でもあります。

お絵描き的な発想で言えば、袖幅・肘幅は、どんな寸法でも構わない訳ですが、型紙の画像を見て頂くと現実は、線の繋がりがあり、お絵描きのようにただ幅を増減させてしまうと、曲線がキツくなったり、山袖と下袖の縫い目の距離が合わなくなったりします。

これが、MTM(パターン・イージーオーダー)では、寸法調整に制限がある理由の一つでもあります。

屋根談radioでは、何度かお話していますが、一般の方は「オーダー製品 = 自由 」と思う方が多いように感じますが、既に原型の型紙が出来上がっている以上は、オーダーだからと言って何でも自由に出来るわけではありません。

この辺りが、型紙からお客様のご注文の応じてゼロイチで設計してくれる領域の贅沢さなのかもしれませんね。

こういう領域のオーダーを、世間ではフルオーダーやビスポークと表現されることが多いと思います。

さて幅の増減という点では、アプローチの発想を切り替えると、型紙は更に奥深くなります。

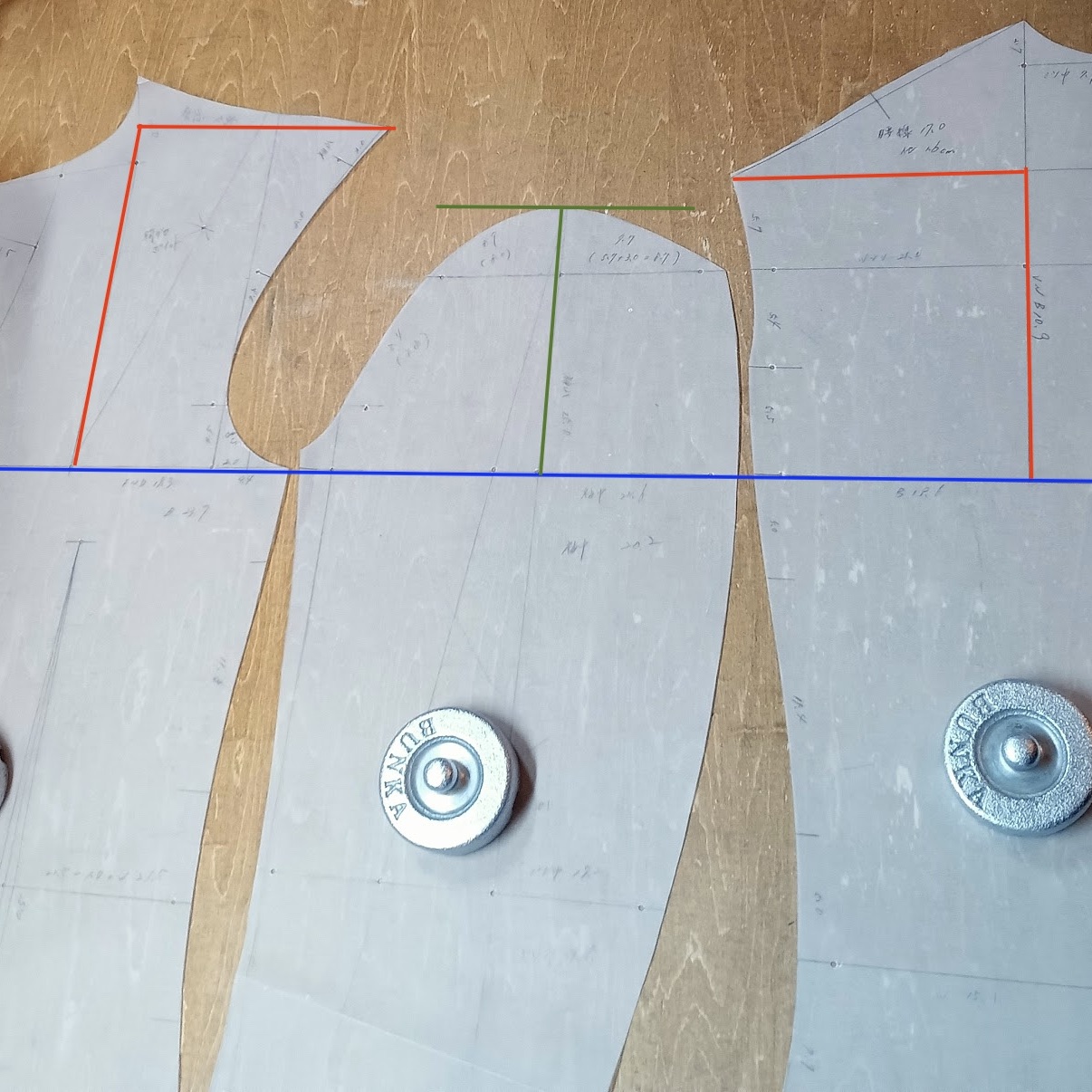

赤)前と後身頃のアームホール(AH)の高さを足して2で割った数字に対し、緑)袖山の高さを何パーセントに設定するのかによっても、AHが潰れることで袖幅を太くすることが出来ます。

これが、AHの高さ(山の高さ)の話しになります。

この高さは、ブランドやお店、または製図を引くカッターによって個性が宿る部分です。

山の高さの変更は、袖の製図を根本から引き直すことにも繋がり、工数(時間)の掛かる部分でもあるため、やはりMTMの補正項目には、ほぼ存在しないアプローチだとも感じます。

製図を引く仕事は、車で例えるならば、車の設計に関わる職域ですので、販売店であるディーラーに設計担当が常駐するような事と同義になるため、MTM領域のオーダーでは難しいアプローチとも言えます。

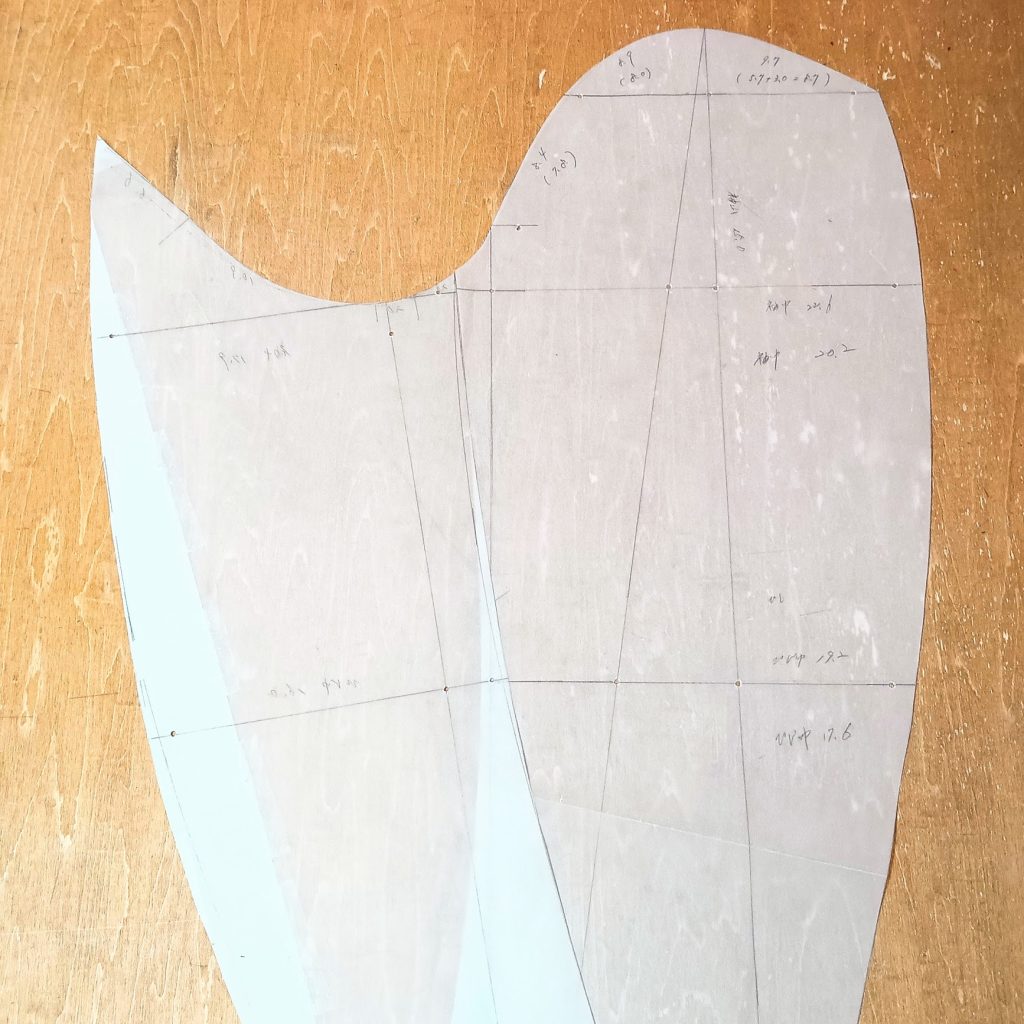

そして屋根談radio #54 でもお話していますが、山袖と下袖をそれぞれ作図しているのですが、そのAHの線は一筆書きになる必要があり、こういった整合性を保つ作業も私は製図作業で面白いポイントだと感じています。

同じく #54 でもお話している、イセを配分する “給水ポイント” が上の画像になります。

縫製する際は、このポイントをきっちりと合わせて通過する必要があり、ボディーに対し袖の製図の方が意図的に長い距離になるよう作図しています。

当店の肩線は、セットバック方式を採用することが多いですが本来は、上の画像にあるピンクの丸部分が前身(T 点)と後身(S点)であり、青の袖山と全てが交点になることが一般的です。

お持ちのジャケットをご覧頂くと、肩稜線にある縫い目とぶつかる所が袖山ということになります。

こういった箇所にあるイセ(ゆとり)を上手に、いかに早く縫うのが、屋根談radio #53 #54 でお伝えしたい峠の攻め方というお話しです。

ご理解は粗々で構いませんので、職人の葛藤やプロダクトの背景がエンタメとして面白くお伝え出来れば本望です。

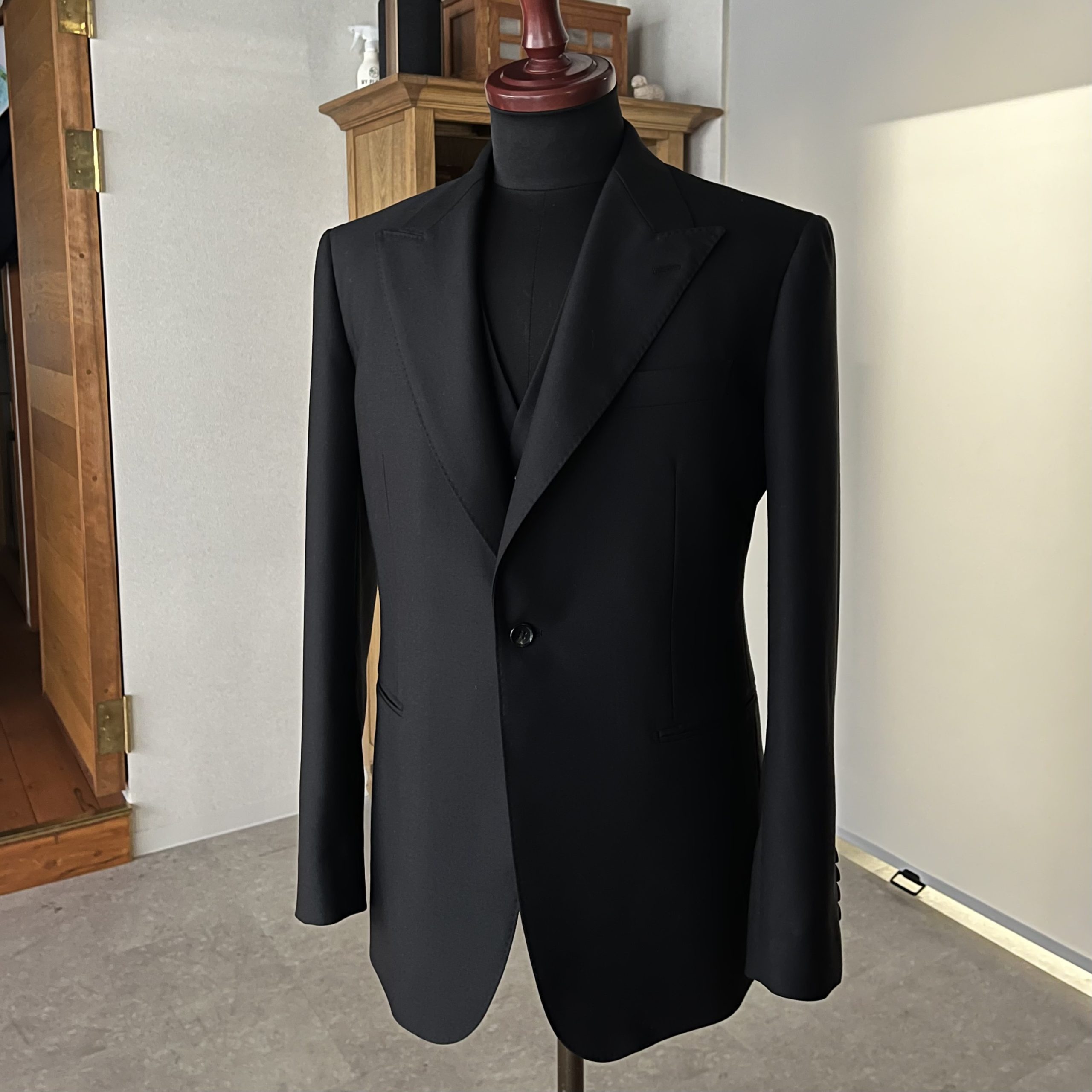

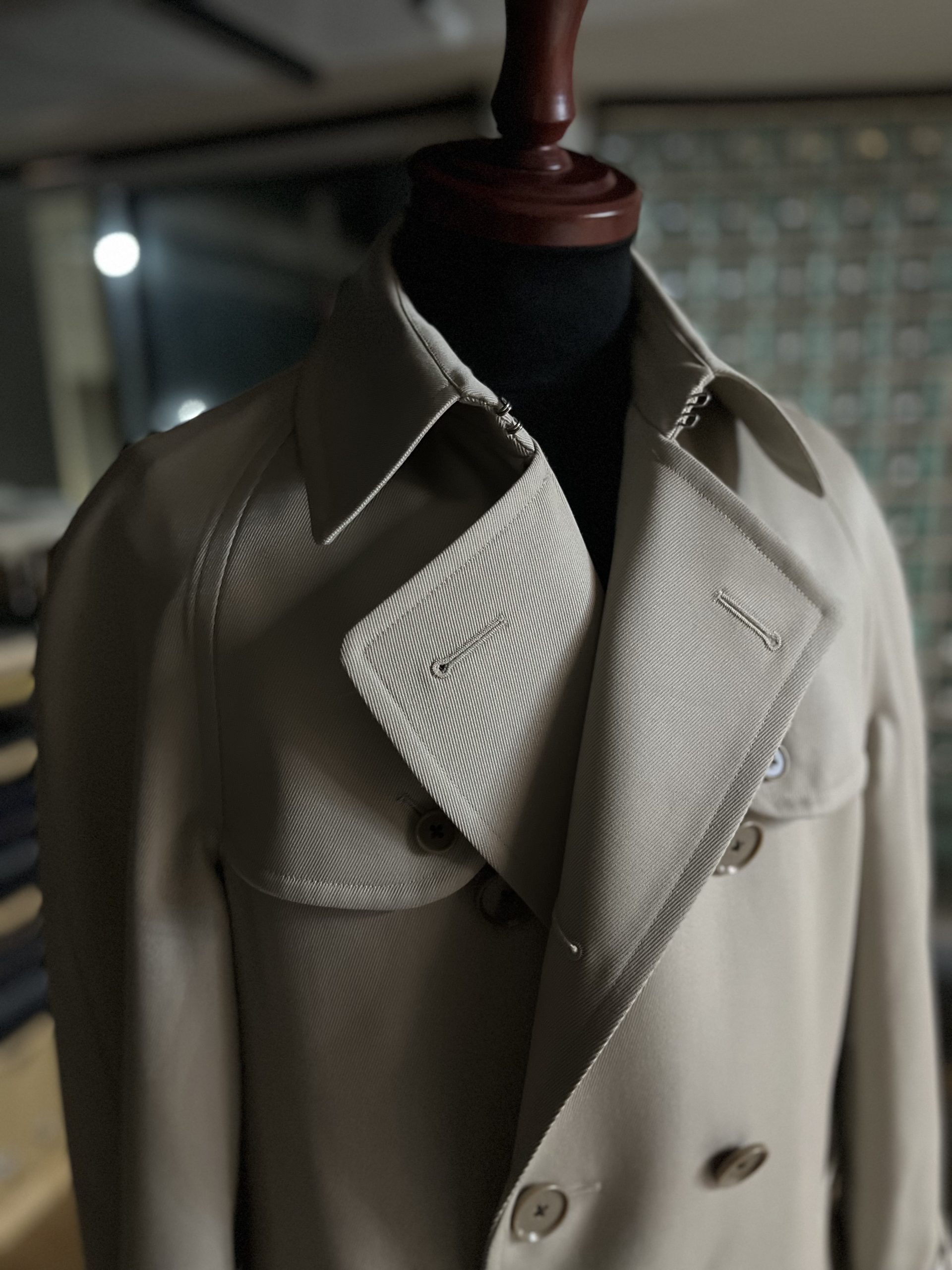

ご紹介の型紙を基に製作したジャケット

袖付けの話しだけでも、こんなにボリューミーになるのかと、書きながら実感しているのが本音ですが、製造業という視点で考察すると、ジャケット一つとっても新鮮に感じて頂けるのではないでしょうか。

そして地の目がいかに大切かがご理解頂けたと思います。

お洋服選びの際にも、シワが出る部分は地の目が何らかの理由でお体と合っていない部分という事になりますので、参考にして頂けますと幸いです。

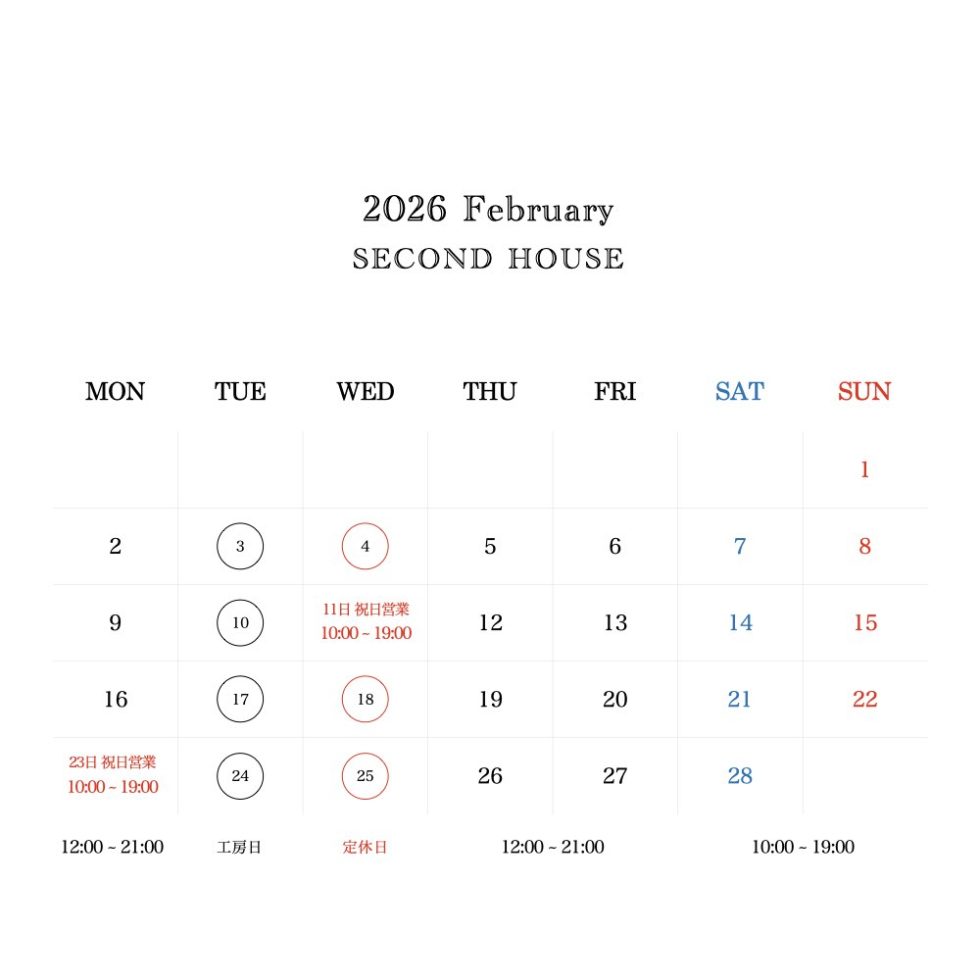

屋根談radioは毎週月曜の朝6時に、AppleポットキャストとSpotifyで配信しております。

明日配信の S2 #54 を聴きながら、本ブログをご覧頂けますと幸いです。

TAILOR SECOND HOUSE 中野俊

【 屋根談 お勧め回 】

#4 MTMの魅力とは?【 スーツ編 】

Appleポットキャストでご視聴はこちら

Spotifyでご視聴はこちら