JOURNAL

- HOME

- JOURNAL

- INFORMATION

- 型紙のお話し【 屋根談 radio #53 】

2025.04.28型紙のお話し【 屋根談 radio #53 】

Appleポットキャスト・Spotify で毎週月曜日に配信しております「 Bespoke maker presents 屋根裏談義に腕が鳴る 」シーズン2が始まりました。

S2 初回は番組の相方である靴職人 When 小林氏より、”中底” について深掘りお届けしたのですが、変わらず楽しい収録となりました。

靴作りにおいて中底がいかに重要か分かりやすい解説になっていたと感じます。

通勤のお供にお聴き頂けますと幸いです。

日頃ご視聴頂いているリスナー様には感謝申し上げます。

さて、#53 #54 は私が担当する配信回となります。

S2 最初のトークテーマは、”袖付” について深掘りをお届けします。

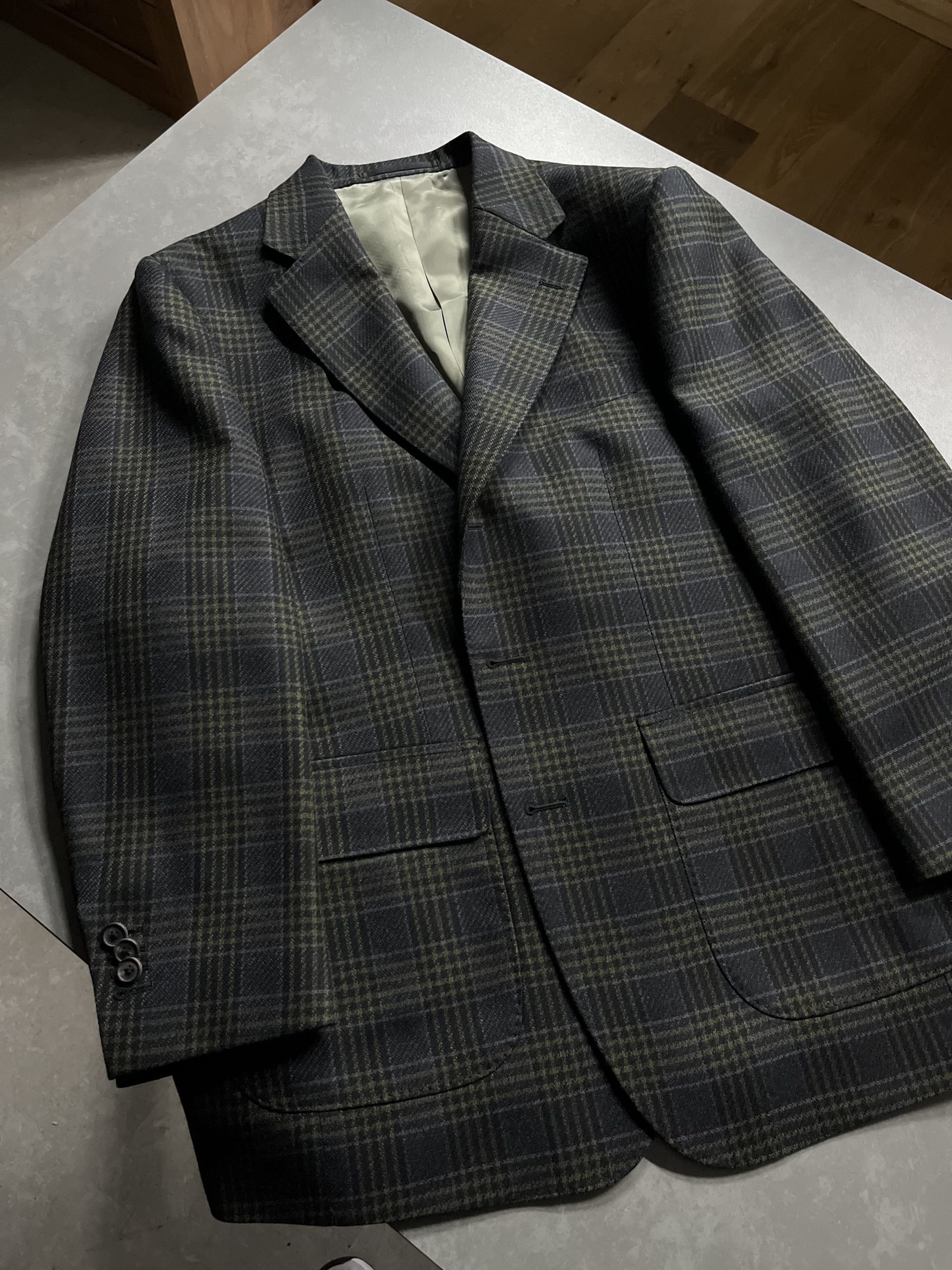

メンズドレス・テーラード製品がお好きな方にとっては、関心事のワードでもあると感じます。

袖付を解説するのに、避けて通れないのが「地の目のコントロール」です。

織物である生地には、縦糸と横糸の碁盤の目があり、これが地の目。

着用した際に縦糸は重力に従い直下に落ち、横糸は水平を保つ。こうして地の目が整っていないと、綺麗な袖付にも美しいシルエットにもなりません。

しかし、これを言葉だけで解説するのは非常に難しい…

地の目は、型紙の段階で設計を必要としますので、地の目を理解するには “型紙” の説明が重要となります。

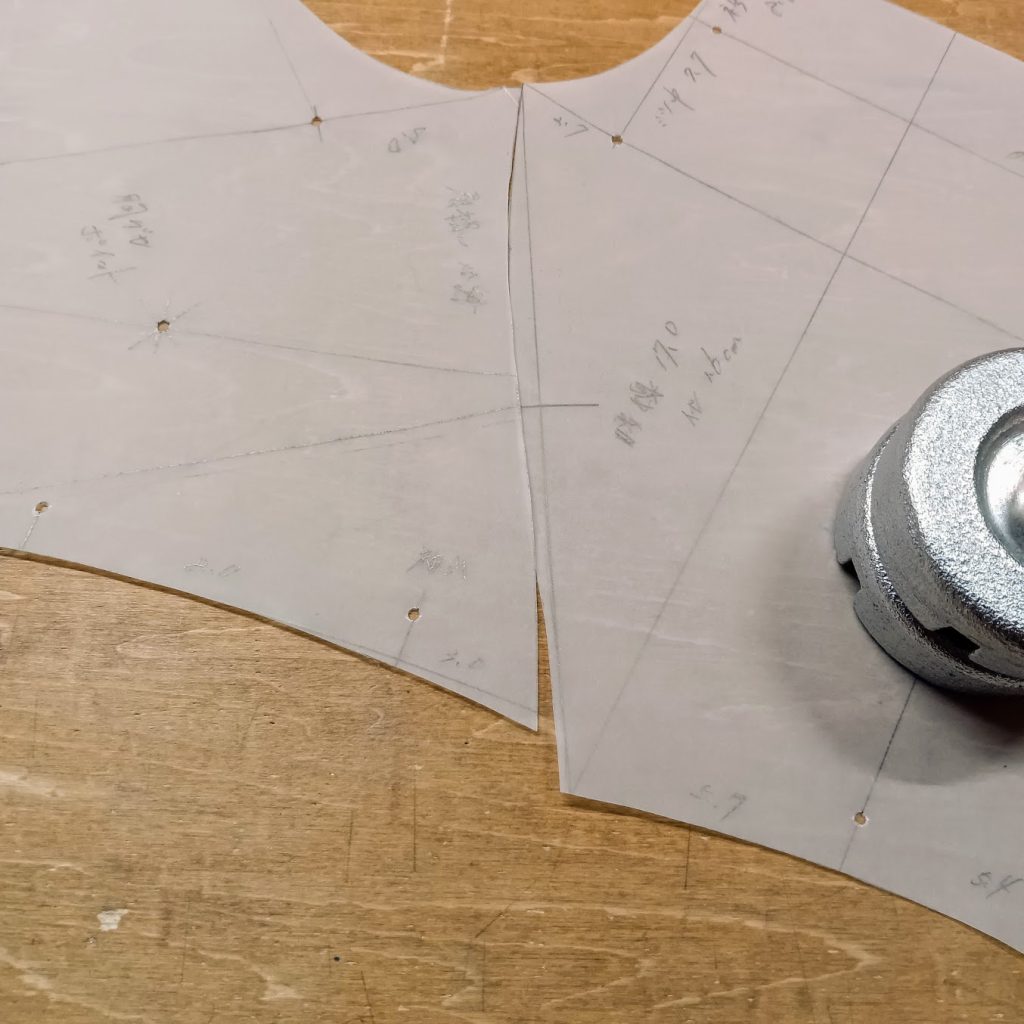

今回のブログは屋根談radioと連動し、型紙の画像を交えて詳しくご紹介いたします。

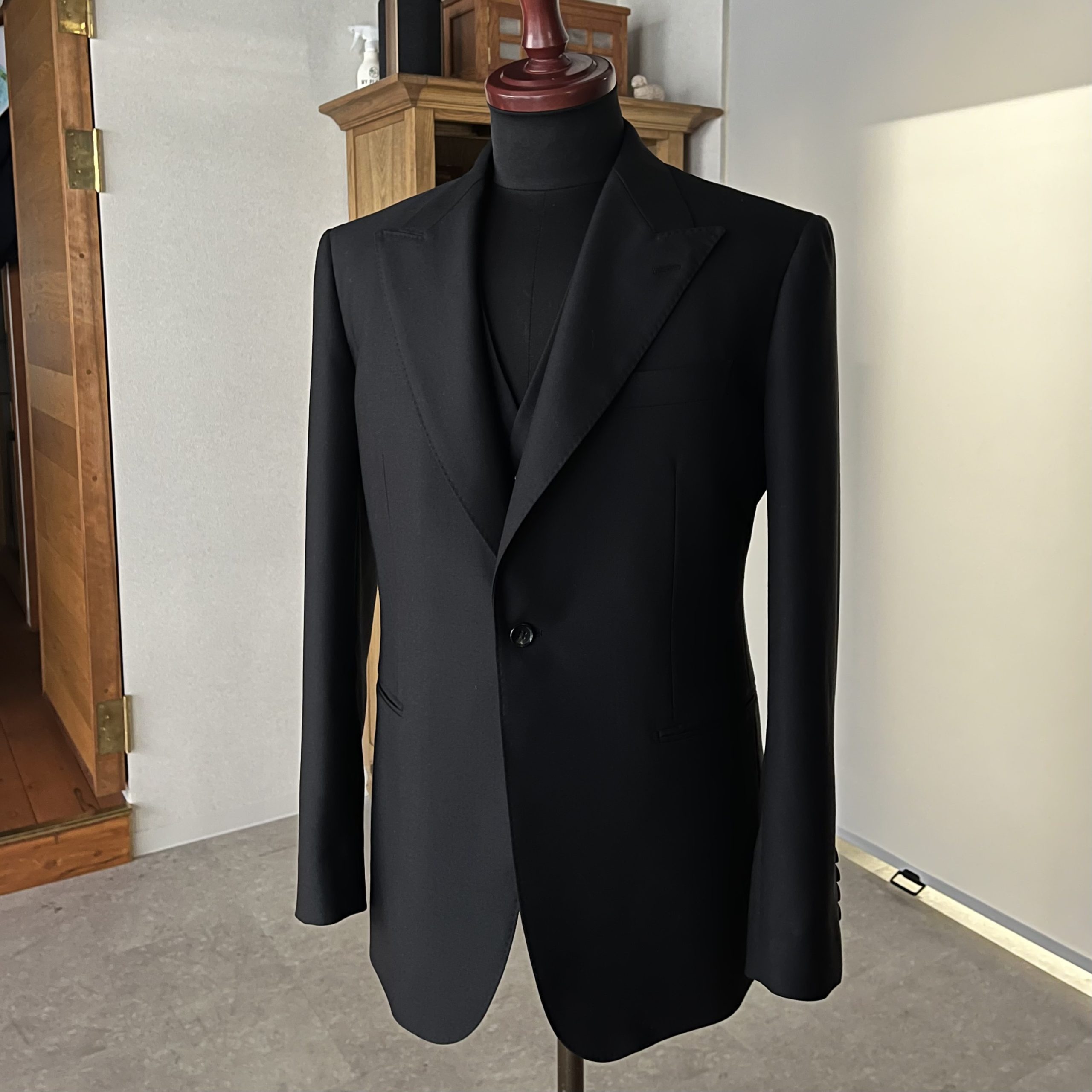

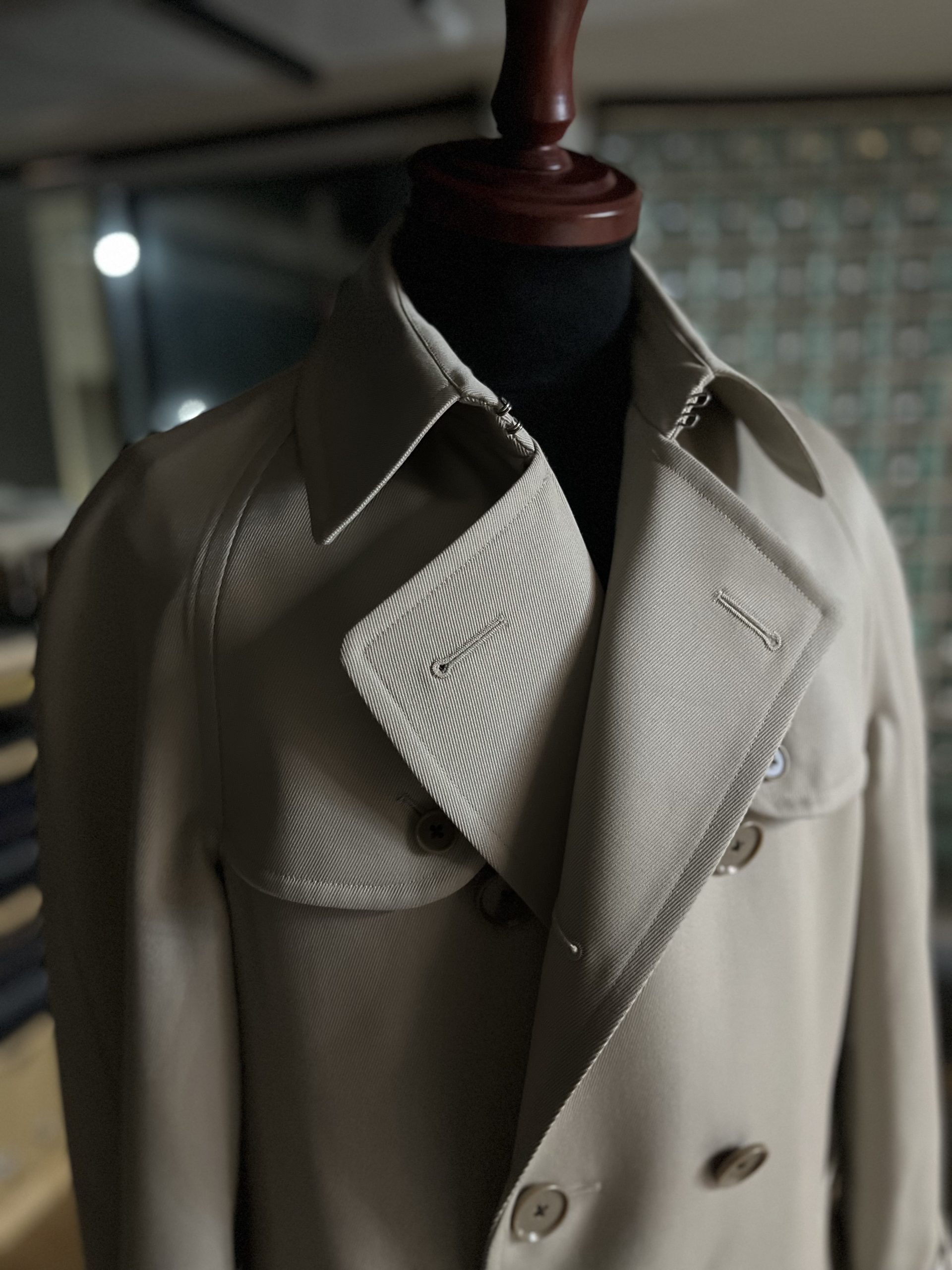

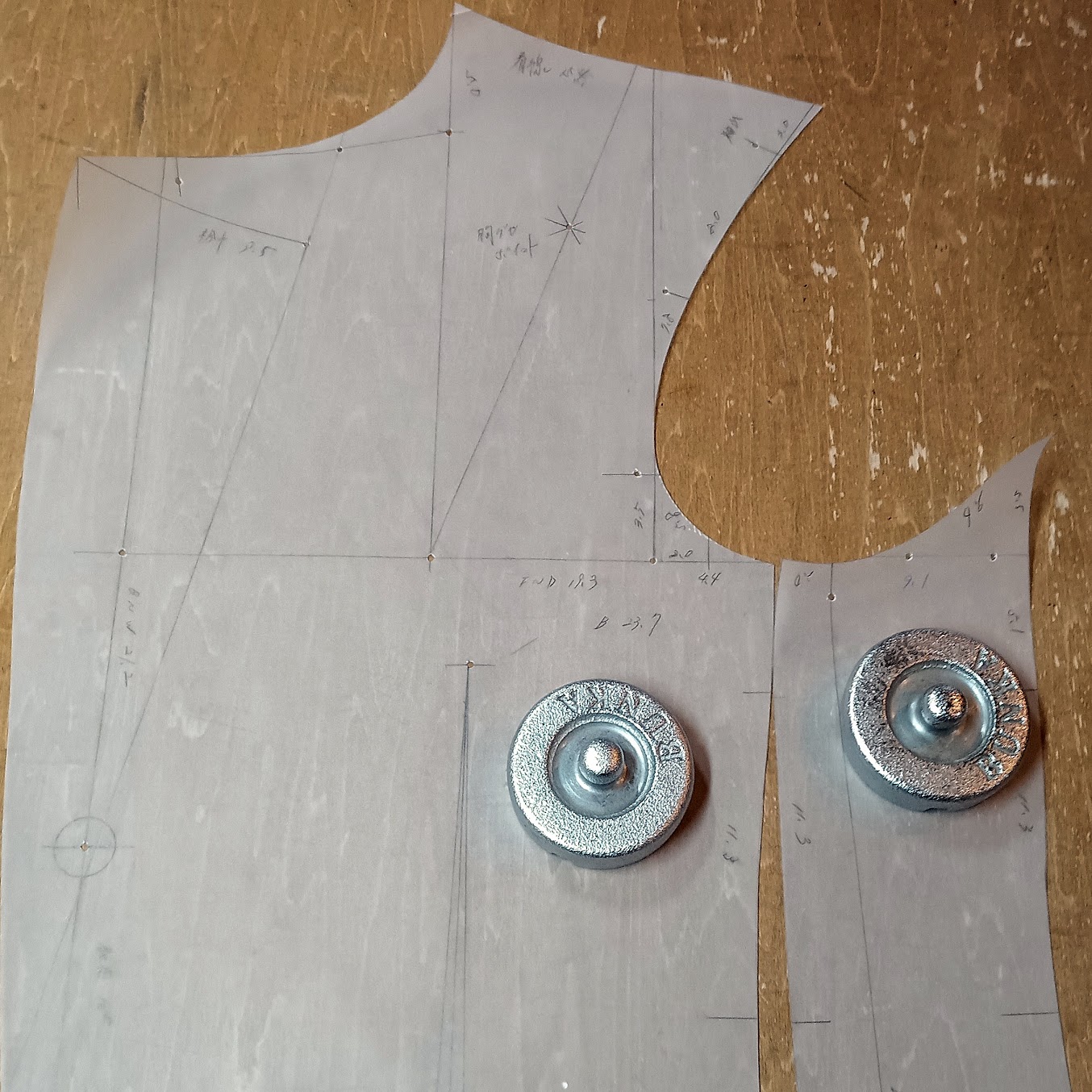

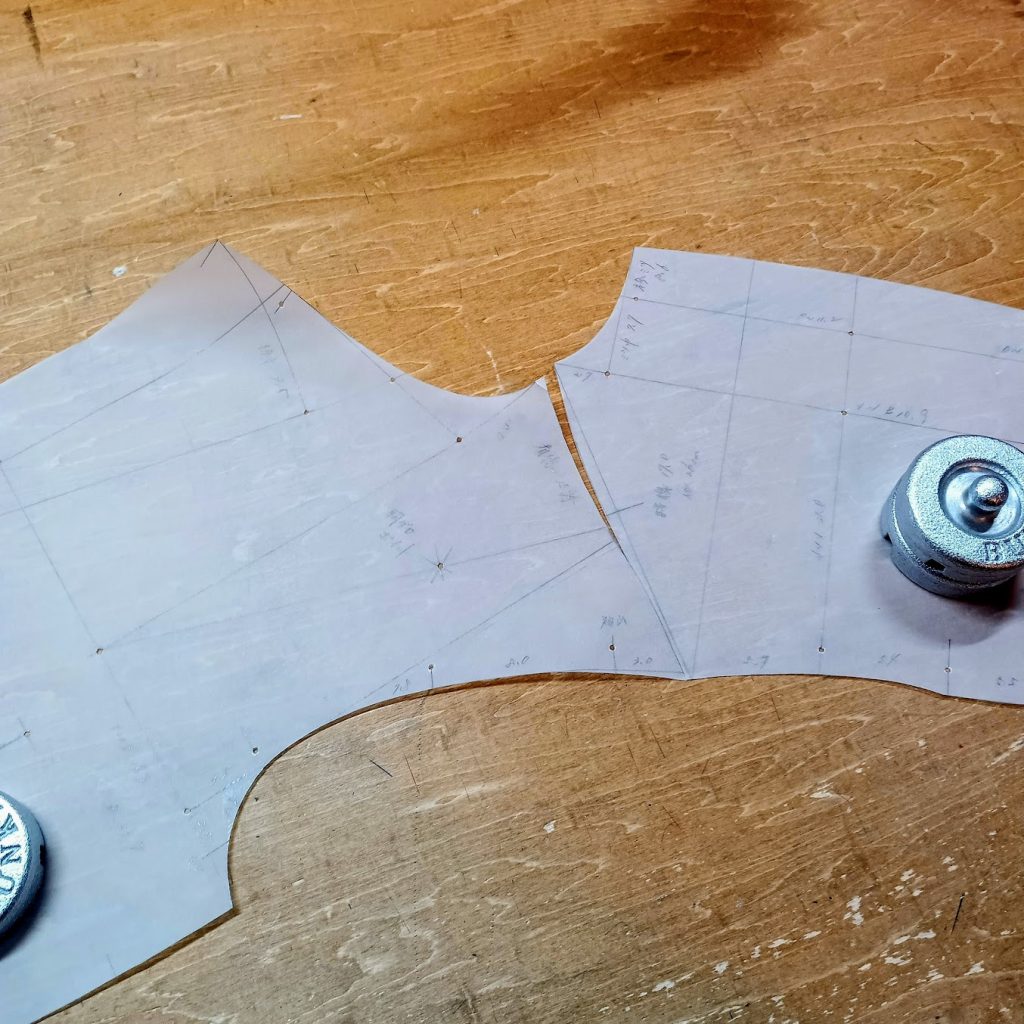

#53 #54 は袖付についてのお話しですので、言わばアームホール(AH)の話しでもあり、ジャケットのボディは3面(前身頃 + 細腹 + 後身頃)で構成されています。

この3つのパーツ(3面)を縫い合わせると半身が完成し、これを反転させると、袖が無いちゃんちゃんこボディが完成となります。

こうして型紙を並べていくと、やっとAHが見えるようになりますね。

縦や横に走る線は、地の目であり、縫い合わせる際の合印でもあります。

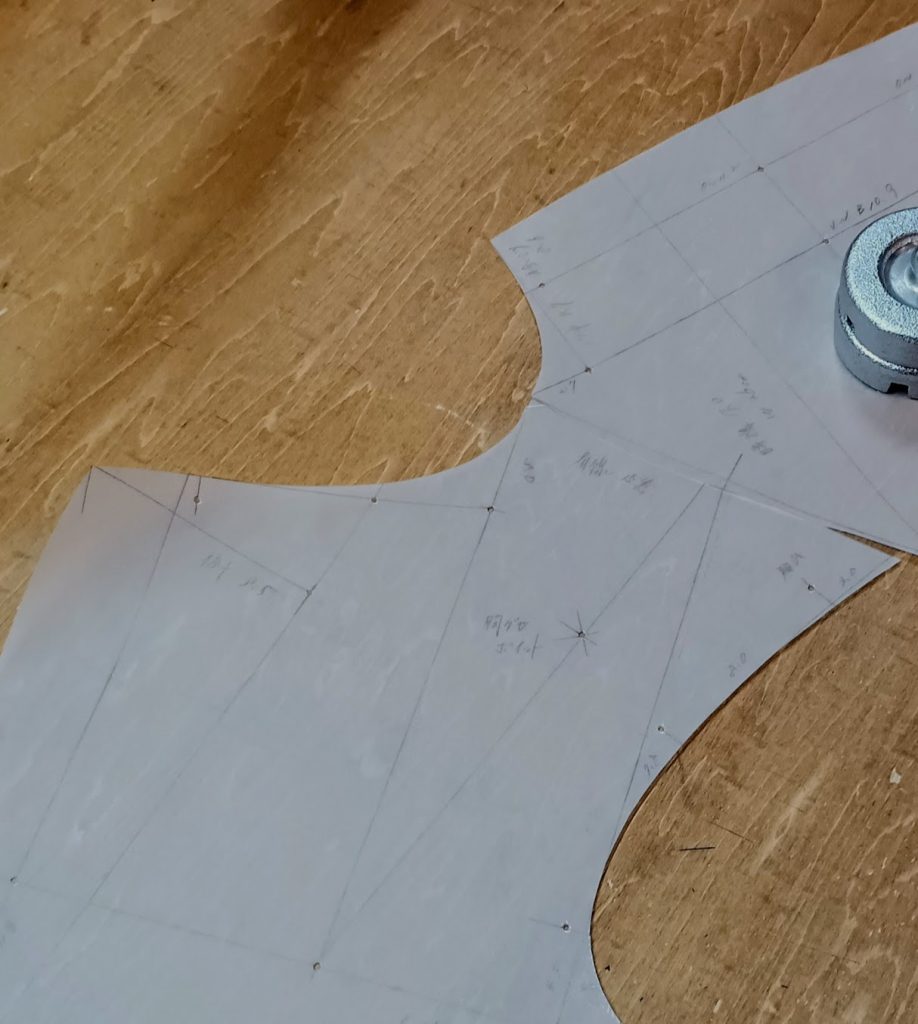

前身頃・細腹・後身頃はそれぞれ別々に製図を引きますが、突き合わせる(縫い合わせる)とAHが一筆書きになる必要があります。

それぞれの進入角度が重要なのですが、これが難しいポイント。

当店は肩線にセットバックを採用することが多く、前身頃から後身頃に下がる肩傾斜が特徴的なのですが、ここでも進入角度が整うことで、やっと綺麗な袖付を行う為の下準備が出来上がります。

この肩の稜線でもう一つ重要となるのが “イセ” になります。

メンズドレス・テーラード製品がお好きな方にとって、特に関心事のワードだと思います。

この型紙の場合、1.5cm の肩イセを設けています。

前身頃に対し、後身頃の方が長い距離で製図を引いており、このユトリが洋服の立体感や着心地に大きく寄与します。

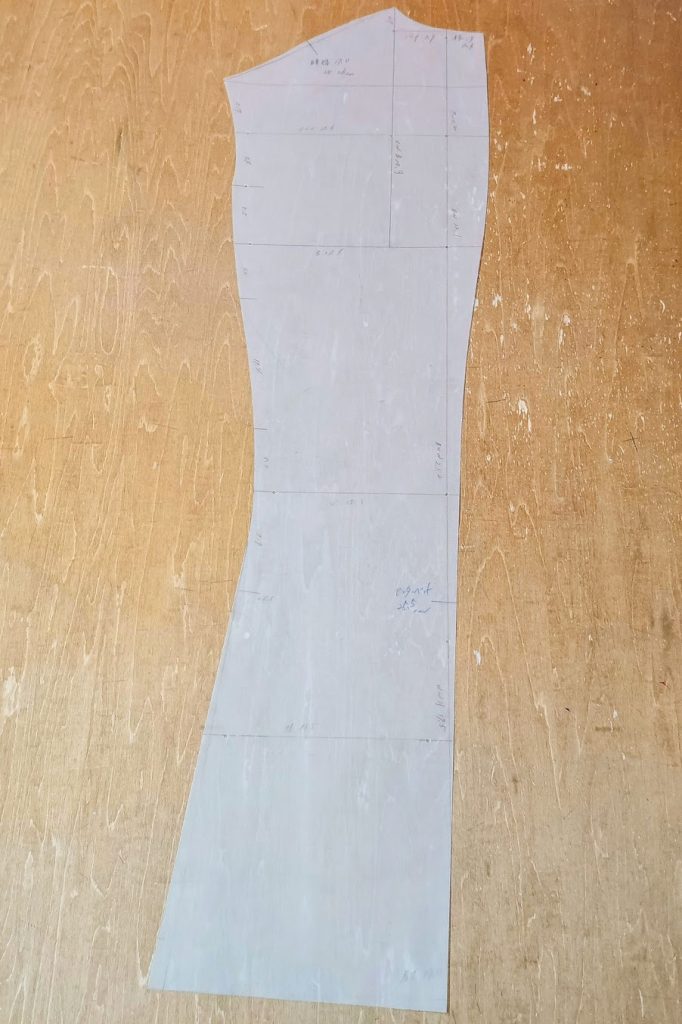

次は、袖の型紙です。

ジャケットボディと同様に地の目が重要になるのですが、続きは改めて投稿します。

お楽しみにどうぞ。

ぜひ本日配信の S2 #53 をお聴き頂きながら本ブログをご覧頂けますと幸いです。

TAILOR SECOND HOUSE 中野俊

【 屋根談 お勧め回 】

#40 職人を目指すなら、読んで欲しいお勧めの本

Appleポットキャストでご視聴はこちら

Spotifyでご視聴はこちら